矗立于农田中的古观象台系统(复原)

陶寺遗址——“古观象台”的重大发现,将一个很少有人注意到的偏僻小村——东坡沟村,展现到大众视野中。东坡沟村名,与北宋中期大文豪苏轼(号东坡居士)有关,苏轼曾任翰林院学士,一生喜爱游览。有一年,苏轼乘轿,千里迢迢,来到陶寺崇佛寺寻找仰祖大师会面。谁料,仰祖大师到沟儿里办事不在。苏轼乘轿顺沟到了洗耳河,在南边沟儿里也没找到人,又返回到陶寺村南的沟儿里,兜了一个大圈子。最后,苏轼找到仰祖大师说:“今天来到尧舜之都,却左一个沟儿里、右一个沟儿里,有失大雅”。仰祖大师忙上前解释,为了使两个沟儿里有所区别,就说:“是否可用苏大人的号加在沟儿里村的前面,就叫个东坡沟吧!”在座的人都说:“妙、妙、妙!”从此,村名沿用至今。

1958年陶寺遗址被发现,1978年正式开始考古发掘,1988年陶寺遗址被列为第三批全国重点文物保护单位,2002年被纳入中华文明探源工程,2017年成功列入国家考古遗址公园立项名单。今年6月14日,国家文物局正式公布新一批10家国家考古公园名单,陶寺国家遗址公园成为山西省唯一入选项目,实现了山西省国家级考古遗址公园“零突破”。2025年7月1日,陶寺国家考古遗址公园正式揭牌。

陶寺国家考古遗址公园——陶寺遗址,与浙江良渚、陕西石峁和河南二里头一起,并列为中华文明探源工程四处都邑性遗址。作为新中国成立以来重大考古发现之一,陶寺国家考古遗址公园为延伸中华文明史提供了重要实证。它的存在表明,早在4300年前,华夏大地上已孕育出繁盛而且较为成熟的早期文明形态。从气势恢宏的土木工程技术到观天授时的“国家工程”,从神秘未解的朱书文字到井然有序的礼制体系,陶寺犹如一处尘封的时光印记,映照着中华文明起源的时空版图。

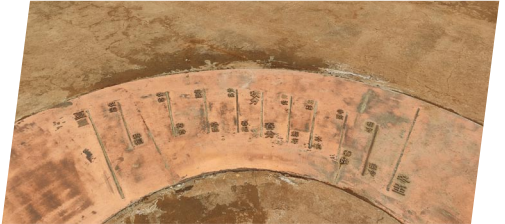

陶寺国家考古遗址公园“古观象台”的发掘过程始于2002年,当时中国社会科学院考古研究所山西队与山西省考古研究所、临汾市文物局合作,在陶寺中期小城东南发现编号为IIFIT1的大型夯土基址,推测其可能兼具观象授时与祭祀功能。该基址为大半圆形,总面积约1740平方米,由环形路基和台基组成,背依陶寺中期大城内道南城墙(Q6),基址上有13根呈半圆形排列的夯土柱,柱间形成12道缝隙。它们“墙不像墙,路不是路”,引起了时任中国社会科学院考古研究所研究员、时任考古领队何努的注意。经过两年多的反复求证、模拟观测,中国社会科学院考古专家和中国科学院天文学家初步证实,陶寺遗址“古观象台”由13根夯土柱、特定的观测点和三层夯土台基三部分组成,总面积1740平方米。

起初,这些夯土柱和缝隙用途不明,受《尚书·尧典》“历象日月星辰,敬授人时”的启发,天文学家研究发现,通过夯土柱间12道缝隙观测日出方位、捕捉星辰轨迹,陶寺先民可精准划分20个节令,成为传统二十四节气的主要源头。这表明当时的陶寺的圣贤君王已经能够制定历法、安排农耕、颁行天下。

为验证其功能,考古队于2003年12月21日至2005年12月22日进行了73次实地模拟观测,结果与理论计算基本一致,进一步验证了其天文观测功能。最终,考古人员确定了夯土台中心观测点的位置,观测点遗迹与12道缝隙构成完整系统,年代为陶寺中期,证实了陶寺古观象台是世界最早的观象台遗址之一,比英国巨石阵早400多年。

观象台反映的是当时先进的“科技文明”,是最早的“天地人合一”工程,也是最早的“问天系统”。某种程度上,它也是农业生产的“刚需”,依据观象而诞生的农时划分,可以很好地指导以陶寺为中心的华夏先民应时而作,开展统一的农事活动。

复原后的陶寺古观象台夯土柱

谷雨时节,雨水逐渐积聚成河流,浮萍在河面蔓延开来,布谷鸟的鸣叫声声悦耳,催促着先民播种下一年的希望。“采采卷耳,不盈顷筐”——也许,我们的先民从那个时期就创造了口口相传的《诗经》,一直流传到现在。作物的种植与节气密切相关,甚至于说,正是为了农业而创造了节气。可以想见,拥有了当时最先进的观象台,掌握了“不违农时”的底层密码,早期的农耕文明便在这里日渐走向成熟。

目前,我们已经在原址处复建了这个迄今世界上最早的观象台。经常有天南海北的天文爱好者寻访至此,搭起帐篷、观察拍摄,沉浸式体验先民们追光逐影的创举,感受经天纬地的文明初象。

陶寺国家考古遗址公园除了著名的“古观象台”外,还有一系列极具历史价值的重大发现,这些发现共同构成了“最早中国”的文明图景:

1. 城址与宫殿——最早的“都城”雏形

280万平方米的超大型城址,距今4300至3900年,是目前黄河中游地区最早、规模最大的都邑性遗址。

宫城结构清晰:发现类似后世“宫城”的内城,1号建筑基址面积达6500平方米,是新石器时代最大的单体夯土建筑之一。

阙楼式建筑:宫城南门发现“阙楼”遗迹,兼具防御与礼仪功能,开创了后世都城制度的先河。

2. 王权与礼制——阶级分化的铁证

金字塔式墓葬结构:大型王墓随葬鼍鼓、石磬、陶鼓、玉钺等礼乐器,小型墓则空无一物,显示严格的社会等级。

最早的礼乐制度:礼器组合固定、数量一致、位置对称,表明“礼乐制度”已初步制度化。

王权象征:玉钺、龙盘、铜铃等器物体现王权与军事权力的结合,开启了夏商周三代礼制的源头。

3. 文字与符号——汉字起源的关键节点

朱书文字:扁壶上发现用朱砂书写的“文”、“尧”二字,比甲骨文早近800年,是目前最早的汉字实物之一。

“中国”二字的雏形:另有陶壶上出现“中”、“国”符号的雏形,被认为是“中国”一词最早的文字表达。

4. 铜器与科技——史前工业的高峰

中国最早的红铜礼器群:包括铜铃、齿轮形器、铜蟾蜍、容器口沿等,显示已掌握范铸技术。

天文观测工具:出土“齿轮形器”可能为天文测量工具,与观象台功能相呼应。

5. 仓储与手工业——国家管理的雏形

大型仓储区:发现整齐排列的窖穴,容积巨大,表明国家对粮食和物资有集中管理能力。

手工业作坊区:设有专门区域用于制陶、制玉、铸铜等,体现分工明确、管理有序的“国家工业体系”。

6. 龙图腾与信仰——华夏文明的符号起点

彩绘龙盘:陶盘内壁绘有“口含谷穗的龙形”,被认为是最早的“龙图腾”实物,可能与“尧”的传说有关。

陶寺国家考古遗址公园同时具备城市、青铜器、文字三大传统文明要素,并发展出王权、礼制、社会分层、天文观测、国家管理等更具中国特色的文明标志,被学界视为“最早的中国”,更是实证中华五千年文明连续性的关键节点。

复原后的陶寺古观象台观测点

在陶寺遗址建设国家考古遗址公园的过程中,村民不是旁观者,而是共建者。根据多个遗址公园的成熟经验,我们将以产业共建,把“日常”变成“体验”形式深度参与到其中。

一是激活农业。将普通农田改造为“观象授时”主题农田,春分播种、秋分收割,成为研学打卡点。村民在种植小麦、玉米、小米等史前作物,参与“春分播种、秋分收割”研学活动,一边观象,一边参与农事劳作,形成“农田即展陈”、“耕作即传承”的运营模式。

二是拓展手工业。复原陶寺出土的铜铃、彩绘陶器、漆木器制作技艺,将成品制成办公室、客厅、书房摆件,当作本地的伴手礼。成立“手作工坊”,以合作社形式让村民参与非遗工坊的经营与分红。

三是丰富服务业。鼓励外出青年返乡参与数字化展陈、短视频传播、电商销售文创产品等,将村民培训为“文明讲解员”。在固定节庆表演天塔狮舞、丁陶鼍鼓、晋南威风锣鼓等非遗活动。

作为村里第一个“95后”大学生,第一个女书记,我也将把自己的未来与东坡沟村的未来、村民的未来发展紧紧捆绑在一起。在接下来的发展中,我们不是“把村民搬出去”,而是“让村民留下来、富起来、讲出来”。只有把村民变成“遗址守护者、文化讲述者、产业受益者”,考古公园才能真正“活”起来,成为可持续的文明社区样板。

作者系山西省襄汾县东坡沟村支部书记兼主任