编者按:长江是中华民族的母亲河,也是中华民族发展的重要支撑。长江经济带则是我国纵深最长、覆盖最广的经济带,事关全国发展大局。党的十八大以来,习近平总书记的足迹遍及大江南北,为长江经济带发展谋篇布局、把脉定向。作为全揽152公里长江江西段岸线的九江市,积极践行“共抓大保护、不搞大开发”理念,以长江经济带生态保护为引领,创新“生态+乡村振兴”模式,通过学用“千万工程”经验,探索出“四融一共”和美乡村振兴新路径。本栏目特别报道九江市乡村振兴发展案例,展现长江经济带生态优先、绿色发展理念下的生动实践与丰硕成果。

——江西省九江市学用“千万工程”经验建设“四融一共”和美乡村纪实

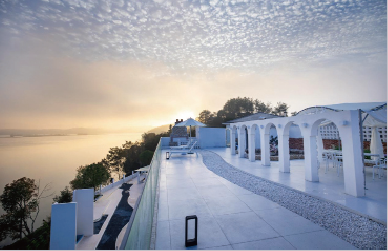

仲夏时节,漫步赣北大地,庐山西海碧波荡漾,环庐山公路串联起白墙黛瓦的村落,修水县黄溪村的稻田里插秧机轰鸣作响,武宁县东山村的民宿群迎来送往……一幅“景村相融、产村互动、城乡一体”的和美乡村新画卷正徐徐展开。近年来,九江市深学细悟“千万工程”经验精髓,扎实开展景村融合、产村融合、三治融合、城乡融合、共同富裕“四融一共”和美乡村建设,在赣鄱大地上书写出乡村振兴的生动实践。

湖口县宅改

景村融合:绘就生态宜居新画卷

5月,庐山市钱家畈村掩映在五老峰下的阵阵蝉鸣声中,柏油路蜿蜒至家家户户,清澈的溪水穿村而过,岸边的凉亭里,几位村民正一边纳凉一边闲聊。“以前村里污水横流,垃圾靠风刮,现在污水管网通了,垃圾分类有人管,连路灯都是太阳能的。”村民王大姐笑着介绍道,“你瞧,村口那生态停车场,一到周末,来村里度假的游客可多了去了,咱日子也跟着越过越敞亮。”钱家畈村能有这般蜕变,正是九江大力推进景村融合的生动例证。

九江市以环庐山、环庐山西海、昌九沿线为重点,全力打造和美乡村建设示范带。截至目前,累计建成新农村建设点2.37万个,宜居村庄整治建设覆盖率高达97.5%。行走在九江广袤乡村,940个省级美丽宜居村庄如繁星散落,72条美丽宜居示范带交织成网,真正实现了“车在画中行,人在景中住”。

在农村人居环境整治这场硬仗中,九江在全省率先创新建立“万村码上通”“5G+村庄环境”长效管护平台。村民只需掏出手机扫码,就能快速上报环境问题,后台随即实时派单处理。武宁县罗坪镇东山村村民聂于勤扫码反映村口路灯损坏,次日便修复完毕。“现在村里环境天天有人管,比城里还干净。”聂于勤感慨道。2024年度数据显示,九江市农村卫生厕所普及率达84.5%,共建设100个户厕整村推进示范样板村、3000个“三格式化粪池+小人工湿地”改厕示范户,建成1386个“微动力”农村生活污水处理设施。全市12个县(市、区)实现城乡环卫“全域一体化”第三方治理,农村垃圾无害化处理率达100%。

庐山云雾茶种植基地

产村融合:激活产业兴旺新动能

“春采明前茶,夏钓清水鱼,秋摘黄金橘,冬品稻花虾。”这便是修水县黄溪村村民的四季生活写照。走进村里的现代农业产业园,智能化温室大棚内,草莓、小番茄长势正旺;水产养殖基地中,标准化鱼塘波光粼粼。“2019年我们靠蚕桑、葡萄、茶叶三大产业,村集体收入突破300万元,村民人均收入超2万元。”村党总支原书记、“全国脱贫攻坚先进个人”徐万年回忆道:“如今新增果冻橙、火龙果产业,2024年村集体收入达500万元,家家有分红。”

产业兴则乡村兴,九江立足资源禀赋,深耕“土特产”文章,大力推进茶叶、水产、油料、禽蛋“四大攻坚”行动。全市茶叶种植面积达46万亩,“庐山云雾茶”“宁红茶”品牌价值分别达52.75亿元、32.5亿元,稳居全省首位;水产养殖面积146万亩,小龙虾产量超9万吨,稻虾综合种养面积63万亩,均列全省第一;油菜种植面积175万亩,禽蛋综合产值30亿元,德安鸡蛋、瑞昌鸭蛋产业集群跻身全国第一方阵。九江在全省率先推行“一乡一园”建设,累计创建2个国家级、9个省级、164个市级现代农业产业园,实现涉农乡镇市级以上农业产业园全覆盖,真正形成了“县有主导产业、乡有特色园区、村有支柱产业”格局。

三治融合:引领乡村治理新风尚

“今天围炉夜话,主要是商量村口文化广场扩建的事儿,大家敞开了说。”夜幕降临,庐山市温泉镇钱家畈村的“围庐夜话”准时开场,村民们围坐一团,你一言我一语,热烈讨论着村庄发展。这种接地气的议事模式,让村民真正成为乡村治理的“主角”。在九江,类似的治理创新遍地开花:修水县“板凳会”把会议室搬到田间地头,柴桑区“民情遍访”让干部与群众“面对面”解难题,武宁县“公德贷”将文明积分转化为金融信用。

九江坚持党建引领基层治理,将党建、综治、民政等各类网格整合为“一张网”,全市划分农村网格5911个,配备2.7万余名兼职网格员,构建起“小事不出格、大事不出村”的高效治理体系。同时,深入推进移风易俗,将彩礼上限、宴席标准等写入村规民约,成立红白理事会、道德评议会,实行“红黑榜”制度。柴桑区黄老门乡设立“新风堂”集中办理婚丧嫁娶,平均每场节省费用超3万元,文明新风浸润乡村。如今的九江乡村,既有“法律明白人”工作室提供专业服务,又有“乡贤议事会”凝聚治理合力。全市累计创建8个国家级乡村治理示范村、28个省级示范村,“三治融合”模式让乡村既充满活力又和谐有序。

城乡融合:跑出城乡一体新速度

在湖口县流泗镇红星村,村民小程轻点手机,便轻松完成宅基地流转手续。作为全国农村宅基地改革试点县,湖口县借助数字化平台,实现宅基地申请、审批、流转“一网通办”。“现在宅基地能抵押贷款,我准备拿老宅抵押贷20万元,开好农家乐,以后的日子越来越有奔头。”小程兴奋地说道。

九江以改革为突破口,激活城乡融合发展新动能。全市土地流转面积近200万亩,流转率达55%,庐山市、德安县入选全国承包地二轮延包整乡镇试点;创新设立10亿元强农产业投资基金,开展新型农业经营主体未来收益权质押融资17亿元,“财农信贷通”等金融产品为乡村产业注入“源头活水”。基础设施加速向农村延伸,公共服务持续向农村覆盖。全市农村自来水普及率超94%,农村公路等级路比例超98%,74个“一老一小幸福院”建成投用,县域医共体、教联体实现全覆盖。永修县三角乡李大爷感慨:“现在村里通了公交,家门口就能看名医,孙子上学有校车接送,跟城里没啥两样。”

武宁县新宁镇渡头村民宿

共同富裕:开启乡村振兴新篇章

“现在村里环境美了,游客多了,我靠卖山货每天能卖好几百元呢。”武宁县罗坪镇东山村村民李大姐一边整理野山茶,一边笑意盈盈地说。作为全国村庄清洁行动先进村,东山村通过“万村码上通”实现环境长效管护,村口“红黑榜”公示栏格外醒目,家家户户比整洁、比文明蔚然成风。

环境美带来“口袋富”。东山村依托庐山西海景区,将闲置农房改造成特色民宿,村集体统一运营,村民以房屋入股分红。“我家3间房入股民宿,每年固定分红1.2万元,还能在民宿打工。”村民王大哥算起增收账:“周末游客多,自家蔬菜、土鸡供不应求,一年多赚3万元。”据统计,东山村带动32户村民参与旅游服务,年人均增收超8000元,村集体收入从负债转为年入200万元。

在武宁全县,依托庐山西海生态资源,累计发展乡宿127家,带动1200余名农民“家门口就业”,村民财产性收入年均增长15%。2024年,武宁县入选国家“五好两宜”和美乡村试点,全县农村居民人均可支配收入达2.35万元,较三年前增长38%。九江全市累计发展乡村民宿523家,增加村民财产性收入4600多万元,带动2600多人就业。因村施策发展多元经济,2024年所有行政村集体经营性收入超过15万元,110个村超百万元,农村居民人均可支配收入22856元,同比增长6.3%。

夕阳西下,庐山西海的游船缓缓靠岸,游客们满载而归;修水县的万亩茶园里,茶农们忙着采摘秋茶;柴桑区的“村BA”赛场上,村民们的欢呼声此起彼伏……在“千万工程”经验的指引下,九江正以“走在前、勇争先”的姿态,在赣鄱大地上描绘出“农业强、农村美、农民富”的壮美画卷,为推动乡村全面振兴贡献更多九江力量。

(本栏目图文由江西省九江市农业农村局提供)